非“四大類”鑒定活動規則制度構建研究

非“四大類”鑒定活動規則制度構建研究

非“四大類”鑒定活動規則制度構建研究

——從制度演進、實踐困境到治理路徑的全面分析

【摘要】本文系統梳理我國非“四大類”鑒定制度的演進脈絡,揭示“雙嚴十二條”政策實施后的監管困境,提出構建分類監管體系的治理路徑。通過分析法律沖突、行業失序、司法需求矛盾等現實問題,建議采取備案管理、標準建設、跨部門協作等漸進式改革策略,最終實現司法鑒定治理現代化。

非“四大類”鑒定是指依據《關于嚴格準入 嚴格監管 提高司法鑒定質量和公信力的意見》(簡稱“雙嚴十二條”)的規定,未被納入司法行政部門統一登記管理的鑒定類別,與法醫類、物證類、聲像資料類、環境損害類(即“四大類”)共同構成目前司法鑒定體系。其核心特征在于行政管理模式差異,即“非四大類”鑒定機構無需司法行政部門統一登記,而是依據行業資質接受辦案機關委托具有法律屬性、科學屬性。非“四大類”鑒定涵蓋廣泛的行業領域,主要類別包括(但不限于):建設工程類鑒定:產品質量鑒定、經濟類鑒定、知識產權鑒定、 其他類別(機動車技術鑒定與評估、保險公估、海損評估)。非“四大類”鑒定的合法性基礎包括《物權法》《民事訴訟法》《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》等。在規制模式上,其采用“行政—司法—行業”三維體系,既需符合行業標準,滿足司法審查要求,服務司法訴訟和社會的需求。

一、“雙嚴十二條”與非“四大類”許可登記的終結:政策背景與制度轉向

(一)“雙嚴十二條”的出臺背景與核心內容

2016年司法部統計顯示,全國司法鑒定投訴案件中,涉及非“四大類”鑒定的占比高達63%,嚴重的影響了司法鑒定整體行業的發展。2017年司法部發布的 “雙嚴十二條”,標志著我國司法鑒定行業監管的全面收緊。其核心目標在于清理長期存在的“多頭鑒定”“重復鑒定”亂象,重點整治鑒定機構超范圍執業、掛靠資質、虛假鑒定等問題,其中第四條明確規定:“今后僅對法醫類、物證類、聲像資料、環境損害司法鑒定(即“四大類”)實施登記管理,其他類別一律不得準入登記。”新政策的出臺直接宣告了非“四大類”鑒定機構司法登記的終結,同時因多種原因未及時配套建立“四大類外”鑒定的管理制度及相關的銜接措,導致“一刀切”后出現管理混亂規則空白現象。

(二)清理整頓的階段性成果與爭議

截至2023年,據司法部有關統計數據顯示,全國范圍內累計注銷或變更非“四大類”鑒定機構執業登記超過1200家,收回許可證2300余份。然而,政策執行過程中的各種矛盾也伴隨著暴露出來,如以下:

1.司法需求與行政管控的沖突:司法機關在訴訟審理過程中的建設工程類鑒定:產品質量鑒定、經濟類鑒定、知識產權鑒定、 其他類別等案件仍需依賴專業機構出具鑒定意見,但司法行政機關已不再認可其資質。

2.地方實踐與中央政策的張力:部分省市區曾通過地方立法將司建筑工程、產品質量、知識產權、鑒定納入登記范圍,清理后導致法律銜接斷層。

3.登記管理嚴格受限:司法行政機關僅對“四大類”鑒定機構和人員實行準入登記制度,明確要求對非“四大類”鑒定業務一律不予準入登記,已登記的需依法注銷或變更。

4.行業監管缺位:建筑工程、產品質量、知識產權鑒定等非“四大類”業務脫離司法行政監管后,鑒定意見質量參差不齊,混亂現象明顯加劇。

5.法律依據不統一:實踐中,部分地方曾將非“四大類”鑒定納入登記管理,導致律師和公眾對資質要求產生錯誤認知,清理后出現法律銜接漏洞。

6.執業標準模糊:非“四大類”鑒定缺乏統一的執業分類和技術標準,已有的也廢除,部分鑒定領域(如知識產權)存在資質審查混亂、操作指引不明確的問題。

二、“雙嚴十二條”出臺后的現實困境與挑戰

1.三大合法性困境:(1)《民事訴訟法》第79條與《司法鑒定程序通則》的規范沖突;(2)司法機關采信標準與行政管理脫節;(3)行業資質認證體系與司法證據要求不兼容,并且非“四大類”鑒定缺乏上位法支持,司法行政機關既無權登記管理,又難以實施有效監督,形成監管真空

2.行業發展失序:2022年行業調查顯示:(1)如知識產權鑒定領域存在23種不同資質認證體系;(2)多數建設工程鑒定機構未有鑒定維修方案設計資質;(3)會計和審計類報告被濫用為"準司法證據"的比率達34%,部分新興領域尚未建立行業自律組織或技術規范體系,導致市場無序競爭和執業風險。

3.司法實踐矛盾:最高人民法院數據顯示:2022年涉及非“四大類”鑒定的證據排除率較2018年上升12個百分點,主要爭議集中于資質合法性(61%)、技術標準缺失(29%)、利益關聯(10%)三大領域,但司法機關仍依賴非“四大類”鑒定意見,但鑒定機構和人員的資質合法性爭議頻發,影響證據效力。

4.規范標準的沖突:《民事訴訟法》第79條賦予當事人自主選擇鑒定機構權利,但“雙嚴十二條”將非“四大類”鑒定排除于司法行政部門監管體系之外,導致司法機關采信標準與行政管理脫節。

5.資質認證矛盾:目前知識產權鑒定領域存在23種行業資質認證體系,其中僅5種通過CNAS認證,與《司法鑒定程序通則》要求的技術標準兼容性不足。

6.證據排除率攀升:2022年非“四大類”鑒定意見排除率達37%,較2017年上升21個百分點,爭議焦點集中于資質合法性(61%)與標準缺失(29%)。

7.訴訟成本倍增:建設工程案件平均鑒定周期延長至90天,費用較政策實施前增長43%,超出《訴訟費用交納辦法》限定標準。

三、制度轉向的深層邏輯和合法性

“雙嚴十二條”的實質是司法鑒定權的收束。通過將監管權限嚴格限定于“四大類”,國家試圖解決鑒定市場長期存在的“泛司法化”問題,但司法鑒定分類的歷史演進與非“四大類”鑒定的現實圖景是無法分割的。

(一)2000年以來的分類發展脈絡

1.2000年改革:國務院《司法鑒定機構登記管理辦法》首次明確司法鑒定需經行政許可,但未限定具體類別,各地登記范圍寬泛(涵蓋建筑工程、產品質量、知識產權、會計、價格評估等)。

2.2005年全國人大《決定》:提出“四大類”框架雛形,但允許地方根據實際需要擴展類別,形成“中央+地方”雙軌制管理。

3.2017年政策收緊:“雙嚴十二條”徹底取消地方擴展權限,確立“四大類”為唯一法定類別。

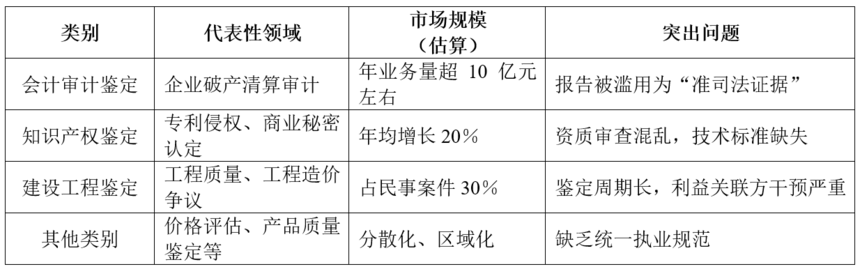

(二)非“四大類”鑒定的主要類型與行業現狀

(三)實踐中的認知誤區與矯正

誤區1:“司法鑒定=四大類登記機構出具的報告”。

矯正:登記管理是行政監管手段,非證據合法性前提。

誤區2:非“四大類”機構出具的結論僅能作為參考意見。

矯正:依據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第36條,經質證程序后,合法委托的鑒定意見具有證據效力。

(四)規范表述的立法建議

在《司法鑒定程序通則》中增設條款:“司法機關依法委托的專業機構出具的鑒定意見,無論是否屬于登記管理范圍,均應按照司法鑒定證據規則審查采納”。

四、司法行政機關管理機制的漸進式完善路徑

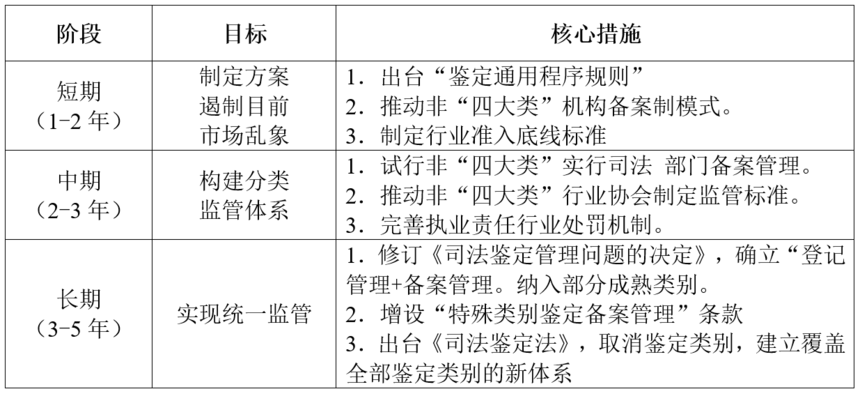

(一)分階段推進的框架目標

(二)關鍵制度設計

1.動態目錄管理:司法部聯合最高法、最高檢發布《司法鑒定需求目錄》,定期評估社會需求,將成熟領域(如建筑工程、產品質量、知識產權鑒定等)逐步納入監管。

2.跨部門協作機制:司法行政部門與市場監管總局、住建部、財政部等,協同對建筑工程、產品質量、知識產權、會計審計、知識產權實施“司法鑒定業務專項備案”。

3.推行專家輔助人制度:在復雜技術領域建立多人規模的專家庫,完善技術事實查明機制。

4.完善執業責任體系:強制推行不低于500萬元的責任保險制度,建立行業風險補償基金。

五、統一管理路徑和回歸策略

1.規范技術標準先行:由各類行業協會牽頭制定建筑工程、產品質量、知識產權、知識產權、新材料、新能源、人工智能等領域的技術操作指引。

2.鑒定類別的擴充過渡:設立“鑒定協作機構”認證,允許符合標準的社會機構經司法行政部門備案后承接委托,先行通過決定《決定》將部分非“四大類””領域納入法定登記范圍,明確非“四大類”鑒定的法律地位及監管主體。

3.備案條件與備案效力:機構需具備CMA/CNAS認證、3年以上行業經驗、無重大違規記錄,備案機構出具的鑒定意見可標注“經司法行政部門備案”,增強證據可信度。同時建立“紅黃牌”機制,對投訴率超5%的機構暫停備案資格。

4.技術標準制定:參考《法庭科學DNA數據庫建設規范》(GB/T 37234-2018),制定建筑工程、產品質量、知識產權、知識產權等領域的國家標準;鼓勵行業協會制定技術規范和倫理準則,推動建筑工程、產品質量、知識產權、知識產權等領域的自律管理體系建設。

5.道德倫理守則:明確利益沖突回避、保密義務、出庭質證等剛性要求。實施強化跨部門協作,司法行政部門可聯合市場監管、行業協會,對非“四大類”鑒定機構實施備案制,并建立動態評估機制。

六、結語:邁向鑒定治理現代化

非“四大類”鑒定的規范絕非簡單取締或全盤接收,而是需要在“訴訟需求、行業規律與監管效能”之間尋求最大平衡。唯有通過立法完善、行業自律與跨部門協同,構建分類監管與質量保障并行的治理體系,以適應社會高速發展的司法實踐需求并維護鑒定公信力,最終才能構建兼具包容性與權威性的司法鑒定生態體系,服務于公平正義的法治目標。